葵祭2024の日程とスケジュール!斎王代やコースは?観覧場所や有料席は?

葵祭は京都三大祭りの1つ。

平安時代より脈々と受け継がれてきた王朝風俗の強く残る伝統的なお祭りです。

行列に参加する人の冠や衣装に“葵の葉”を挿すことから、『葵祭』と言われているんですよ。

都大路に繰り広げられる雅やかな王朝絵巻!

今回は、葵祭2024年の日程とコース、斎王代や観覧場所などについてご紹介します。

※2024年は記載内容と異なる場合があります。

この記事の目次

葵祭2024年の日程やスケジュールは?

葵祭といえば風雅な『路頭の儀』!平安時代王朝絵巻はもちろん、美しい斎王代も要注目ですよ♪

[路頭の儀(行列)]

京都御所 10:30発 ~ 下鴨神社 11:40着

下鴨神社 14:20発 ~ 上賀茂神社 15:30着

イベントスケジュール

葵祭関連行事は5/1~20頃まで行われます。

| 4月 | 斎王代発表、上賀茂神社と下鴨神社参拝 | |

| 5/1 | 賀茂競馬足汰式(くらべまえあしぞろえしき):上賀茂神社 | 13:00頃~ |

| 5/3 | 流鏑馬神事(やぶさめしんじ):下鴨神社 | 13:00~15:30 |

| 5/4 | 斎王代以下女人列御禊神事

(さいおうだい・みそぎしんじ):上賀茂神社 |

10:00~ |

| 5/5 | 賀茂競馬(かもくらべうま):上賀茂神社

歩射神事(ぶしゃしんじ):下鴨神社 |

10:00~

11:00~ |

| 5/12 | 御蔭祭(みかげまつり):下鴨神社 | 09:30~ |

| 5/15 | 葵祭 | |

| 5/15以降 | 献茶祭(上賀茂神社)、煎茶献茶祭(下鴨神社) |

4月に葵祭最初の儀式として行われる『斎王代献茶』は、上加茂・下鴨両社の斎院があったとされている櫟谷七野(いちいだにななの)神社で行われます。

ここはその昔、皇后が天皇の愛を取り戻した逸話があることから、復縁にご利益があるとされていて、復縁の隠れパワースポットにもなっているんですよ。

宮内庁京都事務所参観係(075-211-1215)、下鴨神社(075-781-0010)、上賀茂神社(075-781-0011)

※2024年は記載内容と異なる場合があります。

葵祭の見どころは『社頭の儀』と『路頭の儀』

社頭の儀

社頭の儀は、行列が下鴨・上賀茂両社に到着した際に行われる儀式で、まず勅使が御祭文を奏上し、御幣物を奉納します。

続いて神馬が引き回わされ、平安朝を偲ばせる雅な雰囲気のなかで、舞人による「東遊(あずまあそび)」の舞が奉納されます。

路頭の儀

京都御所から下鴨神社、上賀茂神社にかけて約5時間もの時間をかけて練り巡っていきます。

絢爛たる衣装をまとった女官たちが雅やかに歩いて行くさまは、まるで王朝絵巻を見ているような感慨深い気持ちになりますよ。

また葵祭といわれるだけあって、よく見ると人の冠や牛馬や乗り物すべてに葵の葉っぱ(葵桂:あおいかつら)が飾られています。

合計約12,000枚以上使われているんですよ。

ちょっとしたアクセントがとてもおしゃれですね。

行列は近衛使代(このえづかいだい)を中心とした本列と、斎王代を中心にした女人列(斎王代列)があります。

路頭の儀の主役は、本来は勅使であるはずなのですが‥皆さんの注目は斎王代。

やはり、美人に目が行くのは仕方のないことでしょう(笑)

路頭の儀の華『斎王代』!今年は誰がやる?

男性でなくとも、きらびやかな十二単をまとい、輿に乗った斎王代には目を奪われると思います。

しかもその十二単は新車が軽く2台くらい買えてしまうという高価なもの。

これはもう斎王代を見なかったら、葵祭のどこを見た?と言われかねませんね。絶対に見逃さないようにしましょう。

行列の詳しい名前と、それぞれの役割などがお知りになりたい方はこちらを参照されてください。

それぞれどんな役割の人たちなのか?を知りながら路頭の儀を観覧すると、さらに楽しいものになるでしょう。

次に今年の斎王代についてご紹介しますね。

2024年 葵祭の斎王代は?

令和6年の第66代斎王代は、『京都市中京区にお住まいの会社員、松浦璋子(あきこ)さん』に決定しました。

松浦璋子さんは旅行会社JTBに勤務しており、父親は壬生寺の貫主とのこと。

斎王代は4月の中旬ごろに葵祭行列保存会から発表されます。

こちらの動画は第64代の斎王代(負野李花さん)の葵祭行列の様子です。

京都らしい荘厳さと華麗さが見事ですね。

間近で見ると、その豪華さや神秘さに圧倒されることでしょう。

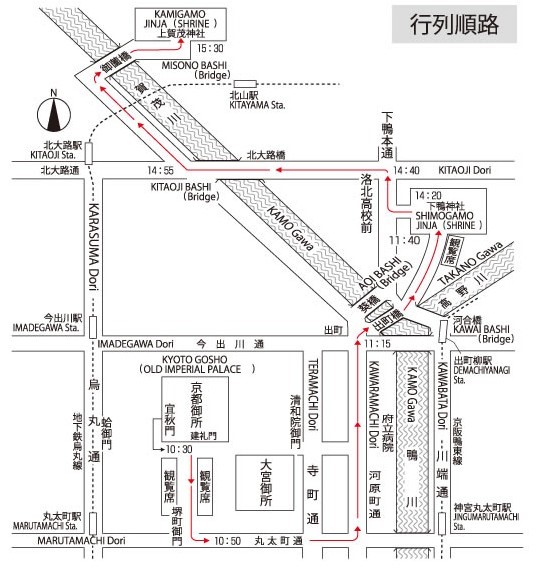

葵祭の行列コースと通過時間は?

京都御所 出発(10:30)→ 堺町御門 → 丸太町通(10:50)→ 河原町通(11:00)→ 下鴨神社到着(11:40)社頭の義

下鴨神社出発(14:20)→ 下鴨本通 → 洛北高校前(14:40)→ 北大路通 → 北大路橋(14:55)→ 賀茂川堤 → 上賀茂神社到着(15:30)社頭の義

[行列のコースマップ]

雨天の場合は?

雨天の場合でも雨が小雨の場合は決行します。

悪天候の場合は、順延となります。

もし雨の具合が微妙なときは、06:00より京都市観光協会にて案内をしているので、電話で問い合わせをしてみると良いでしょう(京都市観光協会 075-752-7070)。

順延日も悪天候だった場合は中止となります。

葵祭 観覧場所や有料観覧席は?社頭の儀も見られる?

葵祭の例年の人出は約8万人~9万人と言われていますが、これは下鴨神社近辺だけの人数なので、沿道総出を数えるとその倍、といったところでしょう。

下鴨神社、上賀茂神社境内、およびその近辺は相当な混雑が予想されます。

行列コース沿道は2重3重の人垣なので、グイグイ押されることを想定してください。

小さな脚立があると便利

沿道の人々からちょっと退いて、脚立の上からなら視界も良好。カメラワークも思いのままですよ。

路頭の儀(行列)を見るだけなら、神社から離れることをおすすめします。

イチ推しは、北大路橋から御園橋をつなぐ加茂街道。

ここなら並木道なので日陰もあって待ち時間を快適に過ごせますし、直線道なので遠くからやってくる行列を終始ゆっくり見ることができます。

人はいますが、余裕で場所取りできるくらいの人出ですし、後ろから押されることもないと思いますよ。

有料観覧席券について

有料観覧席券は、全席指定・パンフレット・観覧記念符付き。

2024/4/9(火)10:00~より下記にて販売されています。

有料観覧席設置場所と通過時間は下記のとおりです。

・ 京都御苑(建礼門前南側)10:30頃

・ 下鴨神社参道 11:40頃

一般有料観覧席とは別に、『まなび席』もあります。

[京都御苑]

〔一般席(最前列)〕5,000円

〔一般席(2列目以降)〕3,500円

[下鴨神社参道]

〔一般席(最前列)〕5,000円

〔一般席(2列目以降)〕3,500円

〔まなび席(最前列)〕10,000円

〔まなび席(2列目以降)〕8,500円

※まなび席はイヤホン解説付き。

チケットは人気なので売り切れるのも早いため、手に入れたい場合は早めのアクションをおすすめします。

※チケット販売の詳細についてはこちらをご参照ください(ぴあ株式会社 葵祭受付係・aoi@pia.co.jp)。

社頭の儀も観覧するには?

葵祭では、平安貴族の姿を再現た行列、路頭の儀(ろとうのぎ)だけでなく、下鴨神社と上賀茂神社に到着した際には社頭の儀(しゃとうのぎ)を行います。

社頭の儀は幣物を奉納、 神馬の引き回し、 舞人による「あずまあそび」の舞を奉納するもので、一般には公開されていませんでした。

今は席に余裕がある場合は、一般人も立ち入って社頭の儀を観覧することができるようになっています。

チケットなどは販売していないので、神社に初穂料を5,000円ほど支払うかたちになります。

人数に限りがありますので、希望する場合は早めに神社にお参りしましょう。

葵祭 斎王代の選び方や費用は?

斎王代の選び方は?

斎王(さいおう:いつきのひめみこ)は、潔斎して神に仕える巫女です。

もともとは未婚の内親王、女王などの皇族がお務めされていました。

伊勢神宮の遷宮で黒田清子さん(元紀宮清子内親王)が臨時斎宮に立たれていますね。

葵祭では、承久の乱(1221年)以降、天皇家による斎王は途絶えていましたが、昭和28年以降、斎王に代わる人を立てるようになりました。

この斎王代の選考基準については極秘です。

一般公募などは一切されていません。

ですが毎年、おもに20歳代の、京都ゆかりの寺社や文化人、実業家のご令嬢などから選考されているようですよ。

歴代の斎王代の傾向から察するに、京都の歴史に深く関わる学問をされていたり、日舞や茶道、華道をたしなまれていたり、長年葵祭に貢献されてきたご実家のご令嬢であったり、歴史ある寺社のご息女であったり。

見目麗しいだけの理由ではなく、京都の上流階級で育ったお嬢様であることが条件のようです。

あとはご実家が資産家であること、これが必須条件になります。

それは、斎王代になると莫大な資金を自腹で払わなければならなくなるからです。

次にそのことをお話いたしますね。

斎王代はどれくらい費用がかかる?

京都のお祭りは、どのお祭りも全て自腹で参加することが条件です。

これは歴史ある京都のステータスにもなっているようですね。

気になる斎王代にかかる費用ですが、まず十二単で最低でも500~600万円。

神事は5月15日の1日だけではありませんから、この間に悪天候の日があったりするとクリーニング代だけでもさらに数百万。

各神事ごとにお稚児さんその他の心づけなど、トータルで最低でも1,500~2,000万以上かかると言われています。

これを全て自腹で裁量しなければなりませんから、おのずと資産家のご令嬢であることが必須条件になってくるのですね。

中には親子2代、3代で斎王代を勤められるお宅も少なくないのだとか。

条件が非常に限られるので、なるほど納得!といった感じですね。

葵祭周辺おすすめランチは?

葵祭の周辺にはランチが頂けるお店がたくさんあります。

お洒落なカフェも多いので美味しいランチが頂けそうですね。

葵祭周辺おすすめのランチをご紹介します。

御所 雲月(うんげつ)

寺町通りにある懐石料理店。

大変人気のお店で特に桜の時期には予約でいっぱいになります。

ランチ懐石料理は3,000円からとリーズナブルな値段で頂けます。

さらにリーズナブルな価格で頂けるのは、穴子のおろし天丼と上賀茂野菜のけんちん汁です。

デザートにわらび餅もついていて1,200円前後という値段で食べられます。

京都の雰囲気を味わいたい方におすすめですね。

住所:京都府京都市上京区(かみぎょうく)真如堂前町(しんにょどうまえちょう)118

電話:075-223-5087

時間:12:00~21:00

駐車場:あり

定休日:不定休

はふう 本店

店主が精肉卸を営んでいることから、新鮮で良いお肉を頂くことができます。

お手頃な価格で上質なステーキを食べることができますよ♪

昼の日替わりランチは牛、豚、鶏、海老を主菜とし、ソテーやフライなど料理のバリエーションも豊富です。

ランチは平日限定メニューで何が出てくるかワクワクですね。

住所:京都府京都市中京区(なかぎょうく)麩屋町通(ふやちょうどおり)夷川上ル(えびすがわあがる)笹屋町471-1

電話:075-257-1581

時間:11:30~13:30、17:30~21:30

駐車場:なし(近隣パーキングあり)

定休日:水曜日(祝日の場合は営業)

caffe Verdi(ヴェルディ)

京都で美味しいコーヒーが飲めるランチスポットといえばここ。

caffe Verdiでは毎日、必要な量だけを焙煎した新鮮でおいしいコーヒーが人気。

愛情が込められたコーヒーが飲めるのはcaffe Verdiだけですよ。

コーヒーと一緒に食べるのがおすすめのメニューはサクサクのシナモントースト。

バターとシナモンシュガーの香りが心地よく食べるとサクッと美味しい♪

コーヒーとの相性もバッチリのランチです。

住所:京都府京都市左京区下鴨芝本町49-25 アディー下鴨1F

電話:075-706-8809

時間:08:30~19:00(日・祝は08:00~18:00)

駐車場:約4台

定休日:月曜日、第3火曜日(祝日の場合は翌日)

葵祭周辺おすすめ観光スポットは?

葵祭周辺には観光スポットもあるので京都を満喫しましょう。

葵祭周辺おすすめの観光スポットをご紹介します。

賀茂別雷(かもわけいかづち)神社

京都最古の神社で世界遺産に指定されています。

春には鴨川沿いに桜も咲き綺麗ですよ。

境内には小川も流れていてせせらぎを聞きながら心を静めることができます。

国宝に指定されている本殿への特別参拝も行えます。

受付にて申し込むことで特別参拝が可能なので観光の際にはおすすめですよ♪

住所:京都府京都市北区上賀茂本山339

電話:075-781-0011

時間:05:30~17:00[桜門内]08:00~16:45

料金:[特別参拝]大人500円

駐車場:約170台(100円/30分)

地図:

しょうざんリゾート京都

昭和23年創業の西陣御召を中心にウールや着物、帯を作る、しょうざん。

自然豊かな敷地にあり四季折々の景観が見事です。

3万5,000坪の庭園があり、盆栽や山野草の展示や販売も行っています。

しょうざんオリジナルのお土産や京銘菓、漬物、酒なども取り扱っているので、観光しながらお土産も購入できますね。

住所:京都府京都市北区衣笠鏡石町47

電話:075-491-5101

時間:11:30~21:00[庭園]09:00~17:00

料金:[庭園]500円

駐車場:約25台

地図:

ガラス工房nazuna薺

モノつくりが集まる複合施設にあり、その1室にnazunaがあります。

自然をモチーフにしたアクセサリーなど面白い作品もありますよ。

町家を改装した京風情のあるお店で、自分でガラス細工を作ることもできますよ。

職人気分で面白い作品を作ってみましょう♪

ガラスのティースプーンは飾っても可愛いですよ。

住所:京都府京都市北区紫野東(むらさきのひがし)藤ノ森町11-1 藤森寮 北棟1F

電話:090-8368-3756

時間:10:00~17:00

駐車場:-

定休日:不定休

地図:

葵祭周辺おすすめ宿泊所は?

前もって道順を確認したい方や、当日は混雑必須なので移動距離を少なくしたい方は、近くに宿泊所を予約しておくと便利ですよ。

葵祭周辺おすすめ宿泊所をご紹介します。

京都グランベルホテル

祇園四条駅から徒歩約2分の場所にあります。

古都を満喫できて観光にもビジネスにもピッタリ。

外装、内装にこだわっていて京都に来たという感じがしますよ。

こだわりの昼食は美味しいと大人気です♪

毎週火曜日、金曜日には舞妓さんに会えるイベントを開催しています。

住所:京都府京都市東山区大和大路通(やまとおおじどおり)四条下ル大和町27番

電話:075-277-7330

時間:チェックイン15:00~、チェックアウト~12:00

駐車場:なし

※日帰り入浴はありません(日帰りプランあり)。

ザ・プリンス 京都宝ケ池(旧 グランドプリンスホテル京都)

全室改装され禁煙になりました。

京都駅から地下鉄烏丸線で約20分の場所にあります。

駐車場が無料なので車でお祭りにくる方にもおすすめです。

客室はゆとりがあり、ゆったりと体を休めることができます。

自然豊かな京都洛北をゆっくり過ごすことができますよ♪

住所:京都府京都市左京区岩倉幡枝町(はたえだちょう)1092-2

電話:075-712-1111

時間:チェックイン14:00~、チェックアウト~11:00

駐車場:約100台(無料)

※日帰り入浴はありません(日帰りプランあり)。

京料理旅館 高台寺 よ志のや

東山のど真ん中にあり緑に囲まれた、自然たくさんの立地にある旅館。

京都料理旅館10年連続ミシュランガイド掲載店です。

駐車場無料、Wi-Fi完備で快適に過ごすことができます。

趣向を凝らした新感覚の京料理は大人気。

客室、料理ともに大満足のおすすめの旅館ですよ♪

住所:京都府京都市東山区高台寺北門前通下河原鷲尾町528

電話:075-533-7060

時間:チェックイン16:00~、チェックアウト~10:00

駐車場:約9台(無料)

※日帰り入浴はありません。

葵祭のアクセス方法と駐車場情報。交通規制は?

京都御所

住所:京都府京都市上京区京都御苑

電話:宮内庁京都事務所参観係(075-211-1215)

地図:

【電車でのアクセス】

京都市営地下鉄「今出川駅」より徒歩約10分

【車でのアクセス】

名神高速「京都東IC」より約7km約25分

下鴨神社

住所:京都府京都市左京区下鴨泉川町59

電話:075-781-0010

地図:

【電車でのアクセス】

① JR「京都駅」より市バス205系統で約21分→「下鴨神社前」下車後に徒歩すぐ

② 京阪電気鉄道「出町柳駅」より徒歩約7分

【車でのアクセス】

名神高速「京都東IC」より約10km約30分

上賀茂神社

住所:京都府京都市北区上賀茂本山339

電話:075-781-0011

地図:

【電車でのアクセス】

① 京都市営地下鉄「北山駅」4番出口より市バス4系統で約11分→「上賀茂神社前」下車後に徒歩すぐ

② JR「京都駅」より市バス9系統で約27分→「上賀茂御薗橋」下車後に徒歩約5分

【車でのアクセス】

名神高速「京都南IC」より約13km約45分

駐車場

5月15日の京都御所・下鴨神社・上賀茂神社の駐車場、および京都御所の臨時駐車場、ならびにその近辺の有料駐車場は満車状態だと思ってください。

08:30の時点ですでにどこも満車状態で、1時間30分以上の待ち時間となります。

その頃になると交通規制が始まるので、さらに道路が渋滞し、全く動けなくなってしまう状態に陥ります。

せっかく葵祭を観覧に来て、渋滞の車の中で見過ごしてしまうのは残念ですね。

交通に便利な駅近辺の駐車場を利用して、パーク&ライド方式をおすすめします。

交通規制

葵祭では交通規制もおこなわれます。

具体的な場所や時間はこちらをご参照ください。

行列の先頭がコースにさしかかる予定時刻より、交通規制が敷かれます。

通過所要時間は約1時間ですので、先頭通過時間から約1時間は通行止めになると予測しておいてください。

優雅で華やかな貴族の祭典

【関連記事】

●時代祭の日程とルート。おすすめ鑑賞スポットや有料観覧席は?

葵祭の見どころについてお送りしました。

葵祭は石清水祭、春日祭とともに三勅祭の1つとされるお祭りです。

葵の葉を身にまとって初夏の京都を巡業する、華やかで雅やかな葵祭。

悠久の時の流れに思いを馳せながら、5月の青空の下、思わずため息のもれる王朝絵巻をご覧になってみませんか。