【年女・年男の意味】縁起を良くする方法は?厄年の場合は厄払いが必要?

お正月が近付くと、来年の年女、年男が話題にのぼることがありますよね。

年女や年男ときくと、なんとなく縁起がよさそうですが、どういう意味があるのかご存知でしょうか。

よく耳にするけれど、実際年女・年男の意味を知らない方も多いかもしれません。

そこで今回は、年女・年男の意味や、どうして縁起が良いとされているのかなどをご紹介します。

年女・年男と厄年を混同している方はいませんか。

あれ?と思った方はぜひ記事を読んでみてくださいね。

この記事の目次

年女年男の意味は?

年女・年男は、十二支(じゅうにし)によって決まります。

干支(えと)によって決まるんじゃないの、と思う方もいるかもしれません。

干支というのは、十干(じっかん)十二支(じゅうにし)を合わせたものを意味します。

詳しい説明は省略しますが、私たちがよく「干支」といっている「子・丑・寅・卯・辰・巳・・・」は十二支なんですよ。

年女は生まれた年と同じ十二支の年を迎えた女性、おなじく年男は生まれた年と同じ十二支の年を迎えた男性、の意味です。

十二支は12年でひと回りですから、誕生日に満年齢が12の倍数になる方ですね。

十干とは?

干支とは本来、この十干と十二支を組み合わせたものをいいます。

2つを並べるとこのようになります。

| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | (甲) | (乙) |

| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |

数が合いません。

しかしそれによって同じ十二支ではなくなります。

上の表で戌年の十干は最初に戻って甲になります。

このように十干は繰り返し十二支の頭にくっついていきます。

すると例えば子年の場合、甲子の次は丙子になります。

同じ十二支でも、十干が違うということになりますね。

そしてこれを繰り返していくと、自分が生まれた年と全く同じ干支の年は60年後となります(10と12の最小公倍数)。

つまりそれが還暦といわれるものです(一巡してもとに戻るという意味ですね)。

年女年男はほかの干支より縁起が良いの?

年女年男は、縁起が良いとする考え方と、悪いという考え方があります。

でも、おおむね“縁起が良い”と考える地域が多いようです。

「年男おめでとう」などという挨拶を聞いたことがあるかもしれませんね。

なぜ縁起がいいのかというと、年男・年女は、その年の歳神様のご加護を多く受けることができると考えられているためです。

今でも、年男が重要な役割を担うと定められている神事や儀式はたくさんあります。

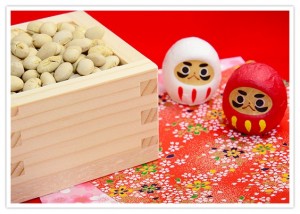

節分の豆まきや門松を立てる役目は年男、と決まっている地域もあるんですよ。

年女年男がより縁起を良くする方法は?

年男や年女だからといって、“縁起を担ぐ”という風習はあまり多くありません。

でも、十二支にちなんだ縁起担ぎは昔から多くあります。

たとえば、その年の十二支を身につけることで「無病息災・厄除祈念」としたり、家に飾ることで「家内安全・商売繁盛」、人に授けることで「招福祈願・安寧長寿」のお守りとする風習があります。

初詣に神社に行くと、その年の十二支のお守りや置物が授けられるのはそのためなんですね。

守り本尊とは?

ほかには、守り本尊というものがあります。

十二支に基づいてご本尊が配されて、そのご本尊を信仰するという風習です。

2025年は巳年ですから、巳年の場合をご紹介します。

巳年生まれの守り本尊は『普賢菩薩(ふげんぼさつ)』です。

ですから、普賢菩薩をご本尊にするお寺にお参りすると良いわけですね。

普賢菩薩をご本尊とするおもな寺社はこちら。

※普賢菩薩はご本尊としてよりも、釈迦如来、文殊菩薩とともに配されている(釈迦三尊)ところが多くなっております。

宮城県仙台市:『覚範寺(かくはんじ)』

埼玉県行田市:『清善寺(せいぜんじ)』

東京都港区:『青松寺(せいしょうじ)』

東京都港区:『清岸院(せいがんいん)』

東京都台東区:『護國院(ごこくいん)』

神奈川県南足柄市『最乗寺(さいじょうじ)』

神奈川県鎌倉市『寿福寺(じゅふくじ)』

神奈川県鎌倉市『本覺寺(ほんがくじ)』

岐阜県岐阜市『洞泉寺(とうせんじ)』

愛知県名古屋市『月心寺(げっしんじ)』

富山県高岡市『瑞龍寺(ずいりゅうじ)』

京都府京都市『妙法院(みょうほういん)』、本尊

兵庫県姫路市『圓教寺(えんきょうじ)』

岡山県岡山市『普賢院(ふげんいん)』、本尊

など

本尊ではなくとも祀っているお寺は都内のみならず全国にたくさんあるので、比較的容易に行くことができると思います。

有名な場所でなくても良いですよ。

また、干支にゆかりのあるお寺や神社というのもあります。

干支にちなんだ銅像があったり、由来を持つ寺社のこと。

2025年の初詣は、干支「巳」になにかしらゆかりのあるお寺や神社に行ってみるのもいいかもしれませんね。

年女年男でも厄年と重なったら厄払いをした方がいいの?

基本的に厄年と、年女・年男の考え方は別物です。

厄年に当たる方は、厄払いや厄除けの慣習がありますから、気になる方は御祈祷を受けるなどの厄払いをすると良いですね。

厄年は、数え年(※生まれた年に1歳となるため、次の年は2歳となる)で数えます。

つまり今の年齢に1歳プラスした年齢が数え年です。

[女性]数え年で19歳・33歳・37歳・61歳

[男性]数え年で25歳・42歳・61歳

上記の年齢(数え年)が厄年(本厄)にあたります。

参考までに2025年に厄年(本厄)を迎える方をまとめておきます。

[女性]

2007年(平成19年)生まれ(19歳・亥年)

1993年(平成5年)生まれ(33歳・酉年)

1989年(昭和64年・平成元年)生まれ(37歳・巳年)

1965年(昭和40年)生まれ(61歳・巳年)

[男性]

2001年(平成13年)生まれ(25歳・巳年)

1984年(昭和59年)生まれ(42歳・子年)

1965年(昭和40年)生まれ(61歳・巳年)

上記は本厄なので、前厄は1つ下、後厄は1つ上の年齢の方になります。

(例:女性19歳の場合、18歳が前厄、20歳が後厄)

厄年にお祓いする方法は?

厄年にお祓いをする場合は、いつすればよいのでしょうか。

厄払いは、厄年に入る前に行います。

一年の始まりをお祓いを済ませてから迎えるのが良いのです。

でも、大晦日までに慌てて神社に行かなくても大丈夫。

昔は立春を一年の始まりとしていました。

立春は節分の翌日ですから、節分(2月3日頃)の前までに厄払いをすれば良いのです。

節分には厄除け大祭をするお寺や神社もあります。

その時にお祓いをしてもらってもいいですし、何度も足を運ぶのが大変なら、初詣のついでに厄払いをしてしまえばOKです。

もちろん、厄払いは必ずしなくてはいけないものではありませんので、ご安心くださいね(^^)

厄年が飛躍の年になる方もたくさんいるんですよ♪

干支や年女・年男は身近なもの

【関連記事】

●厄年に出産すると厄払いになる?前厄・本厄・後厄の出産や妊娠は?

年女・年男の意味や厄年についてお送りしました。

年女・年男は縁起が良いとされていることや、厄年とは関係のないものだということが分かりましたね。

普段の生活で、干支を意識することはお正月くらいになってきていますが、本来干支は日本の文化や風習に深く関わっているものです。

この機会に少し関心を持ってみるのもいいかもしれませんね。