啓蟄の意味と時期。読み方や語源は?カエルや蛇も出てくる?

啓蟄は春の季語にも使われる言葉ですが、あまり馴染みのない方も多いかもしれませんね。

季語だけでなく、時候の挨拶にも使われるので、覚えておくと意外に便利な言葉です。

それに、春の訪れを感じるいい言葉ですから、この機会に啓蟄という言葉について知っておきましょう。

今回は、啓蟄の意味や時期などについてご紹介します。

この記事の目次

啓蟄の意味や読み方は?

啓蟄は「けいちつ」と読みます。

その意味は、漢字の意味から読み説くことができます。

「虫などが土で冬ごもりしている状態」が「開かれる」、つまり『冬籠りの虫が這い出る』という意味になるのです。

春になって、冬眠していた虫たちがだんだんと地上に這い出てくる(起きてくる)日(期間)を意味しています。

啓蟄の時期はいつ頃?

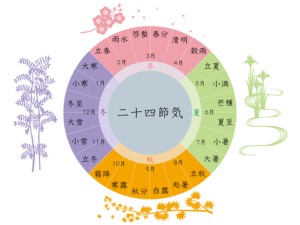

啓蟄は、二十四節季(節気)の一つです。

二十四節季というのは、中国で生まれた暦です。

日本では、江戸時代から使われて生活に根付いてきました。

二十四節季は、一年を24節に分けます。

365日を24で割ると、一節がだいたい15日ぐらいになりますね。

この15日くらいを一節としてそれぞれに名前をつけたのが二十四節です。

季節に合わせた暦なので、毎年同じ季節に同じ節気がめぐってきます。

順番は、「立春」から始まって「雨水」そして「啓蟄」となります。

ですので、啓蟄は二十四節気の3番目の季節となります。

毎年、3月5日頃と、その日から春分(3/20頃)までの期間を啓蟄と呼びます。

啓蟄の時期は、春の訪れを感じながらも、まだまだ寒いと感じる日もある時期です。

一雨ごとに気温が緩んで(暖かくなって)、山菜や筍が八百屋に並ぶ頃ですね。

虫出しの雷

雨といえば、立春のあと、初めて鳴る雷のことを “虫出しの雷” といいます。

ちょうど啓蟄の頃に鳴ることも多いため、冬眠中の虫が驚いて出てくる雷として 虫出しの雷 と呼ばれるようになりました。

啓蟄の七十二候は?

上記で一年を24節に分けた二十四節季についてお伝えしました。

啓蟄もそのうちの1つですね。

しかし、二十四節季をさらに分けた七十二候というものがあります。

これはそれぞれの一節季をさらに3つの期間に分けたもの(24×3=72)。

ここでは啓蟄の七十二候にあたるものご紹介します。

蟄虫啓戸(ちつちゅうこをひらく・すごもりのむしとをひらく)

3/6~10頃:冬ごもりをしていた虫が地中からはい出てくる時期。さまざまな生き物がめざめはじめ、自然界が活動しはじめます。

旬の野菜:わらび、ぜんまい

旬の魚:鰆(さわら)‥「鰆の値段は岡山で決まる」といわれるほど岡山で人気が高い。コレステロール値を下げたり、がんや動脈硬化の予防にも効果的。尻尾の方がおいしい。

旬の草花:菫(すみれ)

旬の日:事始めの日‥祭事や農事を始める日

桃始笑(ももはじめてわらう・ももはじめてさく)

3/11~15頃:桃の花が咲きはじめる。昔は花が咲くことを“笑う”と表現していました。

旬の野菜:新たまねぎ‥みずみずしくて甘みがある。胃の働きを強めたり、血液をサラサラにする効果がある。

旬の魚:さより

旬の草花:桃

旬の野鳥:かわらひわ‥黄褐色ですずめくらいの大きさ

旬の行事:春日祭‥春日大社の例祭

菜虫化蝶(なむしちょうとかす)

3/16~20頃:菜虫(青虫)が孵化して蝶と化し飛びはじめる。その昔、蝶は「夢虫」や「夢見鳥」とも呼ばれていました。

旬の虫:やまとしじみ

旬の野菜:葉わさび‥トマトとしそのサラダは花粉症予防におすすめ

旬の魚介:青柳(あおやぎ)

旬の草花:かたばみ‥夜は片方の葉が閉じるので葉の片方が欠けているように見えることが由来

旬の日:十六団子の日‥3/16は田の神様が山から里へ下りてくる日などで、16個の団子を作ってもてなします。

啓蟄の時期は本当に虫が冬眠から覚めるの?カエルや蛇は?

虫が冬眠から覚める条件には、気温と日照時間が関係しています。

年によって気温が上がる時期に差はありますが、春の日照時間は季節の移ろいによって確実に長くなります。

日照時間が長くなると、植物が育ち、花が咲き、虫たちのエサも育っていきます。

そこで、虫が冬眠から目覚めてくるわけですね。

とはいえ、虫が冬眠から目覚める条件として最低気温が5℃を下回らないことというのがあります。

気温5℃ですと、地面が凍ったり霜が降りたりしなくなる気温です。

いくら日照時間が延びても、地面が凍っていては、植物も育ちませんし、虫も出てこられないのでしょう。

目覚めた虫たちが、実際に活動を始めるのは日平均気温が10℃を超えるようになってからといわれていて、例年ですと、東京や大阪で3月下旬頃にあたります。

虫たちが活動を始めると、当然ながらそれを捕食するカエルなども活動をはじめますよね。

そもそも「虫」は[蟲(むし)]の略字なのです。

「蟲」とは、もともとは生き物全体を指す字でした。

ですから、この啓蟄という季節が決められた頃の蟲が意味していたのは、虫だけでなく、カエルや蛇も含まれていたと考えた方がよいでしょう。

啓蟄の時期はひな人形の片付け時?菰(こも)はずしとは?

啓蟄の時期には、ひな人形を片付けるのが良いと言われています。

ひな祭りは、毎年3月3日ですよね。

ひな人形を年中飾る風習がある地域もあるようですが、ひな祭りを過ぎたらすぐにひな人形を片付ける方が良いとされている地域が多いようです。

啓蟄の頃は、ひな祭りのすぐ後になりますから、片付けるのにベストタイミングなのです。

ちなみに、ひな人形を飾り始める時期は、「啓蟄」の一つ前の二十四節気「雨水」の時期が適していると言われています。

つまり、雛人形は、『雨水(2/18頃~3/3より前)』の時期に飾って、『啓蟄(3/5頃~20頃)』の時期にしまうのが良いということですね。

菰(こも)はずし

ひな人形の片付けのほかに、啓蟄に行われる行事としては、「菰(こも)はずし」があります。

菰(こも)はずしは、啓蟄が虫が動き始める季節ということに因(ちな)んで行われます。

この行事は、江戸時代から、松の害虫となるマツカレハの幼虫(まつけむし)を駆除するために行われてきました。

マツカレハの幼虫は、寒い冬には寒さを逃れるために松の木に巻いたむしろ(菰:こも)に入り込むので、春先に集まった幼虫を菰ごと燃やして一網打尽にする目的で行われてます。

でも最近では、菰の中にはマツカレハの幼虫よりもマツカレハの天敵のヤニサシガメの方がたくさん集まっていることがわかりました。

あまり害虫駆除には効果がないことが分かったので風物詩として行われているようです。

このようなわけで、皇居などでは菰巻き・菰外しは行われなくなりました。

啓蟄は、早春の季節

【関連記事】

啓蟄の意味や時期などについてお送りしました。

啓蟄は二十四節季の三番目の季節で、寒いながらも春の日差しを感じ、虫たちの活動が始まろうとするいい季節だということが分かりましたね。

ちょうど筍や山菜を食べられる季節でもありますから、ぜひ食卓でも春の訪れを感じてみてくださいね。