【一周忌のお布施】金額相場は?封筒の入れ方や書き方は?

葬儀や法事のお布施金額の相場はいざそのときになると、ふと、あれどれくらいだったっけ?となりますよね。

頻繁にあるものではないので忘れてしまいがちです。

そこで今回は、一周忌の際のお布施の相場や封筒の種類や書き方などについてご紹介します。

お布施の入れ方や渡し方などもお伝えします。

お布施についてわからないことがあればぜひ参考にしてみてくださいね。

・宗派による相場の違いはある?

・お布施の封筒の種類や書き方は?

・お札の入れ方は?新札でも大丈夫?

・御膳料の相場や封筒の種類は?表書きは?

・お布施の渡し方やタイミングは?

一周忌のお布施の金額相場は?初盆と一緒に行う場合は?

一周忌のお布施は、3万~5万円が相場と考えられています。

亡くなってから1年後に行う一周忌ですから、初盆と時期が重なる可能性もありますね。

一周忌も初盆も読経がありますから、一緒にできるかをお寺さんに相談しましょう。

おそらく、一周忌法要ならびに初盆法要として行ってもらえます。

その場合のお布施は、封筒を2つ(一周忌・初盆)用意します。

仏事ごとでは、“まとめる”というのは避けておいた方が良いですよ。

宗派による相場の違いはある?

日本にはさまざまな宗派がありますよね。

そうなると、宗派ごとにお布施って違うの?と思っても不思議ではありません。

葬儀の場合でのお布施は、宗派により大きく異なります。

しかし、法事(一周忌)に関していえば、宗派でお布施の金額に違いはないと思って問題ありません。

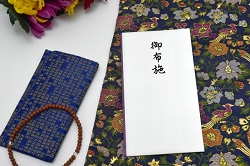

お布施の封筒の種類や書き方は?

一周忌のお布施封筒は、無地の白封筒でかまいません。

ここで注意しておくポイントは、二重になっている白封筒は避けるということです。

日本人は亡くなることを不幸事と言いますよね。

二重に重なっているものは、不幸事が重なると連想されるためです。

また、葬儀の際に利用した奉書紙を使えば、さらに丁寧になります。

その場合はお札を半紙の中包みに入れ、上包みの折り方で水引は使いません。

表書きは、上半分に『御布施』、下半分に施主の名字かフルネームを書きます。

筆ペンでもかまいませんが、濃い墨のものを使います。

初盆の際のお布施も上半分は『御布施』で正解です。

一周忌と初盆を同時に行う場合のお布施は、区別できるように『御布施』と書いた右上に『一周忌』や『初盆』と書いておいた方が無難です。

お札の入れ方は?新札でも大丈夫?

お札の入れ方ですが、人物が描かれている方が表側に向くようにします。

そのうえで、人物側が封筒の入れ口の方になるようにします。

お札を用意しますから、新札を使って良いかも気になりますよね。

香典の場合は、新札を使わない方がよいと聞いたことがあるかもしれません。

お通夜では事前にお金を用意していたと思われないように新札の使用は避けられます。

ただ、お布施の場合はお通夜の香典とは意味合いが異なりますので、新札を使用してもかまいません。

御膳料の相場や封筒の種類は?表書きは?

御膳料は無地の白封筒を使うのが良いでしょう。

表書きは上半分に『御膳料』と書きます。

ここまでは、お布施の場合と同じですね。

御膳料に名前を書くかどうかというのは、書くという方もいれば書かないという方もおります。

どちらが正解というわけではありませんが、お寺さんが誰から受け取ったか分からなくなっても困りますので、書いておいたほうが丁寧で良いでしょう。

お布施の渡し方やタイミングは?

自宅で一周忌を行う場合は、始めに渡しても終わってから渡しても問題ありません。

お寺でする場合は、お寺に到着した時に渡すのが良いでしょう。

終わってから渡そうと思っても、別の家の法事に出て住職が不在の場合も考えられます。

葬儀場を利用して法事をする場合は、担当者に、お布施を渡すということを伝えておくと良いでしょう。

そうすれば、案内してもらえるので確実にお布施を渡せます。

どの場合でも、お布施を渡す時に小さい黒のお盆を使います。

お布施を入れた封筒を、床に直接置くことや手渡しは失礼に当たると考えられています。

見かけもあまり良くはありませんね。

不思議なマナーと思うかもしれませんが、お盆の上を滑らせて渡しましょう。

分からないけど聞きづらい仏事ごとのマナーや相場

【関連記事】

●【一周忌の挨拶例文】喪主・親戚代表・友人代表。締めの言葉は?

●【一周忌の挨拶例文】会食前・献杯・会食後。長さや内容は?

●【一周忌のお返し】相場や品物は?のし書き方やお礼の手紙例文は?

●【一周忌の服装(女性・男性)】家族のみの場合は?夏場は?

一周忌のお布施の相場や封筒の入れ方、書き方などをお送りしました。

仏事ごとのマナーって、本当に独特ですよね。

分からないけどちょっと聞きづらい‥ということも多いと思います。

お布施の相場もそのひとつですね。

困ったときはお寺の方や家族や親戚、知り合いの方に聞くのが一番確実ですよ。

今回の記事も役に立てましたら幸いです。