七回忌【香典の金額相場】袋の色や書き方は?入れ方や渡し方は?

七回忌香典の金額相場や表書きの書き方をご存知でしょうか。

「相場は5千円くらい?書き方は御霊前、いや御仏前かな」

葬儀などで用意したことを思い浮かべられると思いますが、実は金額相場のみならず、香典袋の表書きの書き方や色まで、葬儀の際とは若干異なります。

金額相場においては故人との関係によっても異なりますので、改めて調べておくことも必要ですね。

そこで今回は、七回忌香典の金額の相場、香典袋の色や表書きの書き方、お札の入れ方などについてご紹介します。

・【七回忌】香典袋の種類や色は?

・【七回忌】香典の書き方。表書きや中袋は?薄墨以外は?

・【七回忌】香典のお札の入れ方は?新札はNG?

・【七回忌】香典の渡し方は?

【七回忌】香典の金額相場は?(親・兄弟・親族・友人)

香典の金額相場は、地域や故人との関係によって異なります。

判断がむずかしい場合は、地域に住む目上の方や同じ立場である方に相場を相談し、香典の金額を決めましょう。

一般的な七回忌香典の相場は、下記の通りです。

祖父母・親・兄弟姉妹・親戚の金額相場:2~5万円

友人・知人の金額相場:1~3万円

法要後の会食がない場合は、故人との関係にかかわらず、1~3万円が香典の相場となっています。

また、夫婦で出席する際は、上記の相場に上乗せした金額をお包みします。

たとえば、祖父の七回忌では3~6万円程度、知人の七回忌では2~4万円程度を香典としてお包みします。

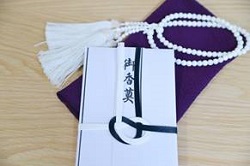

【七回忌】香典袋の種類や色は?

香典袋は3種類[仏式・神式・キリスト教式]

香典袋の種類は仏式や神式、キリスト教式それぞれの宗教によって異なります。

「法要」と呼ばれるものは仏式でしか行われませんが、仏式ではない可能性がある場合は事前に確認しておきましょう。

香典袋の素材は金額に合わせる

香典袋には水引がすでにプリントされているものから、高級和紙を使用したものまでさまざまですが、香典袋の素材は香典の金額に応じて使い分けます。

たとえば、豪華な香典袋に5千円をお包みするなどアンバランスな場合は失礼にあたりますので注意が必要です。

一般的な金額と香典袋の素材は下記のとおりです。

・ 1万円以下:プリントされたタイプ

・ 1~3万円程度:水引がかけられたタイプ

・ 3万円~:高級和紙を使用したタイプ

色は黒白、双銀が間違いない

仏式では、一周忌までの法要は黒白や双銀のあわじ結びの水引を使用します。

しかし、三回忌以降は黒白や双銀のほかにも、青白や黄白の水引を使用できます。

黄白の水引に関しては、使用する地域が限られていますので、目上の方に相談して確認しておきましょう。

【七回忌】香典の書き方。表書きや中袋は?薄墨以外は?

宗派を問わない書き方は『御香料』『御供物料』

表書きの書き方は、「御仏前」もしくは「御香料」と封筒の上部中央に書き、その下に名前を記入します。

「御仏前」の場合は故人に供えるものとして、「御香料」の場合は施主に差し上げるものとしての意味があり、書き方により目的が若干異なります。

浄土真宗を除く仏教の宗派では、四十九日以降は「御仏前」とすることが一般的です。

しかし、仏に現金を供えるのは失礼だとする宗派もあるため、宗派を問わず使用できる『御香料』もしくは『御供物料』といった書き方をするのが賢明です。

中袋の書き方は、表に金額、裏に住所と氏名

中袋の表には『金 参萬圓』とお包みする金額を記入します。

金額は上記の例のように、漢数字ではなく大字といわれる旧字体を使用しますよ。

一は「 壱 」、二は「 弐 」、五は「 伍 」、十は「 拾 」。

中袋の裏には住所、氏名を記入しましょう。

濃墨を使用、内袋は硬筆でも可

葬儀等の際は涙で墨がにじんでしまったという意味で薄墨(うすずみ)を使用しますが、法要の場合は異なります。

故人を偲び、墨をすったことを表すため、濃墨(こずみ)を使用して書きましょう。

また、内袋は黒のボールペンなど書きやすい硬筆を使用しても問題ありません。

しかし、簡易的なものは避け、宛名用のボールペンなどはっきりと太めに文字が書けるものの使用をおすすめします。

【七回忌】香典のお札の入れ方は?新札はNG?

封を開けたら漢数字が見える向き

封筒を裏にして開けお札を取り出すとき、漢数字が最初に見えるようにして包みます。

最後まで出し切るとお札の顔が見えてくる向きですね。

つまり、「御香料」や「名前」を書いた封筒の表面から見ると、お札は裏向きの状態で入っています。

旧札が無難、新札は折り目をつけて包む

葬儀の香典は、急なことで新札を用意する時間がなかったという意味で、旧札を使用することがマナーです。

法要も用意する時間があるとはいえ弔事です。

まだまだ昔からのしきたりを気にする方は多いので、旧札をお包みすることが無難でしょう。

できるだけ汚れのないきれいな状態のものを選んでくださいね。

ただ、新札を使用することで前もって準備していたことが伝わりますから、新札を用意し、半分に折り目をつけるなどしてお包みしても良いでしょう。

【七回忌】香典の渡し方は?

香典は袱紗(ふくさ)に入れて持って行きます。

お渡しする直前に袱紗を開け、「心ばかりですが仏前にお供えください」と一言添えて施主の方にお渡ししましょう。

袱紗は紺やグレー、紫などが弔事に使用できる色となっています。

紫色の袱紗は、弔事だけではなく祝いごとにも使用できるため便利ですよ。

正しいマナーで故人を偲ぶ

【関連記事】

●七回忌【お返しの金額相場と品物】熨斗の表書きや挨拶状例文は?

七回忌香典の金額の相場、香典袋の色や表書きの書き方、お札の入れ方などをお送りしました。

なかなか出席する機会の少ない七回忌法要だからこそ、しっかりとしたマナーで故人を偲(しの)びたいものですね。

ぜひ、七回忌香典の準備の際、金額相場や書き方の参考にしてみてくださいね。