【溶連菌感染症】大人の症状と潜伏期間は?治療方法や予防方法は?

『溶連菌感染症』は寒い冬の時期に流行する病気の1つ。

溶連菌感染症はあまり聞き慣れない病名ですが、「猩紅熱(しょうこうねつ)」なら聞いたことがある方も多いかもしれません。

猩紅熱って子供の病気ではないの?と思う方もいるかも知れませんが、実はそうではないんですね。

今回は、溶連菌感染症の大人の症状や潜伏期間、出勤停止の期間や治療方法などについてご紹介します。

この記事の目次

溶連菌感染症はどんな病気?症状は?

溶連菌感染症はどんな病気?

溶連菌感染症(ようれんきんかんせんしょう)とは、正式には溶血性連鎖球菌と呼ばれる細菌に感染することをいい、略して溶連菌感染症と呼びます。

α溶血とβ溶血の2種類があり、β溶血の中にA、B、C、G群とありますが、溶連菌感染症の90%以上がA群によるものなので、一般的にこのA群β溶血性連鎖球菌感染症を「溶連菌感染症」と呼んで差し支えないでしょう。

溶連菌感染症の症状は?

おもにのどに感染し毒素を出すのが特徴で、咽頭炎や扁桃炎、猩紅熱(しょうこうねつ)といった合併症を引き起こします。

昔は猩紅熱は法定伝染病に指定されるほど恐ろしい病気でしたが、抗生物質が開発され、現在では治療が容易な病気となりました。

菌そのものはごくありふれた細菌のひとつですが、特に空気の乾燥する冬の時期に、幼児や学童の子供を中心に感染する傾向があります。

とはいうものの、大人に全く感染しないわけではありません。

特に大人の場合は初期症状が比較的軽く、風邪と思って見過ごされがち。

後で示す合併症や続発症を引き起こして重症化してから気づく、といったケースが多いようです。

特に高齢者の場合はリウマチ熱を引き起こし、入院に至る率が高くなるので、注意が必要な病気です。

こちらは溶連菌感染症について約5分ほどにまとまっている動画です。

溶連菌感染症の大人の症状は?

溶連菌感染症の大人の特徴的な症状を、発症からの時系列順に説明します。

初期においては咽頭炎や扁桃炎などの「のど風邪」のような症状が出ますが、風邪と違って咳や鼻水がほとんど出ません。

その後、微熱~38℃以上の高熱を発するようになると、咽頭痛がひどくなります。

咽頭部を見ると、扁桃部分が赤く腫れ、周囲に出血斑がみられることがあります。

しかし、子供の症状と違ってさほど強い症状が現れないので、この時点では風邪と思って見過ごされてしまいます。

痛みが強くなると吐き気や嘔吐、頭痛、腹痛、ときには筋肉痛や関節痛が出るようになります。

のどが炎症するので、目が赤く充血したり、首のリンパ腺が腫れたりすることがありますが、これも風邪の症状が悪化したものだと思い、溶連菌感染症だと気づくことは少ないでしょう。

その後、赤く、ごくこまかい発疹が、首や胸、わきの下、腹部、手首や足首のあたりに見られることがあります。

この発疹はかすかな痛みやかゆみを伴うので、気づいたら溶連菌感染症を疑ってみてください。

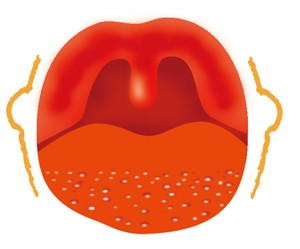

また、発病直後に舌が白いコケに覆われたようになり、3~4日するといちごのように赤く、プツプツになります。

これは「いちご舌」と呼ばれ、痛みは伴わないものの、やはり溶連菌感染症の特徴的な症状です。

同時に口角も荒れます。

初期の段階では感冒(風邪)と見分けがむずかしいかもしれません。

しかし、発疹、かゆみ、いちご舌が見られた場合は、周囲に溶連菌感染症が流行していないか注意し、疑いがある場合は早めに受診しましょう。

溶連菌感染症の大人の合併症・続発症は?

合併症は?

大人に多い溶連菌感染症の合併症としては、下記のものがあげられます。

・関節炎 、場合によっては中耳炎、副鼻腔炎

・重症になると壊死性筋膜炎、2~3%にリウマチ熱

・まれに心臓弁膜症

子供の場合と違って重症化することはあまり多くはありません。

むしろ、次に示す続発症を起こして初めて気づくケースが多いようです。

続発症は?

溶連菌感染症は急性期の症状から2~3週間後に、下記のような続発症が現れる場合があります。

[糸球体腎炎]

血尿、蛋白尿が出、尿量が減ってからだがむくみ血圧が高くなったりします。

この場合、入院して安静にし水分・塩分制限などが必要になります。

[リウマチ熱]

発熱が続き、関節の腫張(しゅちょう)・疼痛(とうつう)、舞踏病(ぶとうびょう)、心炎、輪状紅斑皮下結節、などの症状がみられます。

したがって、もし急性期の症状で溶連菌感染症と気づくことができた場合は、2週間後くらいに、尿検査によって腎炎などの形跡がないか調べることをおすすめします。

溶連菌感染症の潜伏期間は?感染経路や感染力は?

潜伏期間は?

溶連菌感染症の潜伏期間は2日~5日程度です。

感染経路は?

感染経路はおもに咳やくしゃみによる飛沫感染と、細菌が手などを介して口に入ることによる経口感染です。

感染力は?

特に大人の場合、子供が引き起こした溶連菌感染症から感染し、強い症状が出ないまま保菌状態にあり、完治した子供に再感染させてしまう場合があります。

溶連菌は感染力の強い細菌で、高熱期には二次感染を引き起こしますが、抗生物質の投与後、24時間を経ると感染力はなくなります。

繰り返す場合の原因

まれに溶連菌感染症を繰り返す場合があります。

その場合は下記のことを疑ってください。

・本人の咽頭についた溶連菌が膜を作ってしまい薬が届かない。

・家族や友人に溶連菌の保持者がいるので、抗生物質を飲み終わるとまた感染してしまう。

この場合は家族全員の検査、薬の同時服用、違う薬による治療などが必要になります。

溶連菌感染症の治療方法と期間は?

治療方法は?

ウイルス性の感冒(風邪)と違い、細菌による感染症のため、自己治癒はしません。

このため大人の場合、感冒と勘違いして放置した結果、重症化するケースや、長期保菌者となって周囲に感染を拡大してしまう可能性があるので注意を要します。

検査は唾やのどの粘膜を採取して、10分ほどで結果が出ます。

これにより溶連菌感染症と診断された場合は、抗生物質の投与によって治療します。

期間は?

抗生物質の投与により24時間程度で他人への感染力はなくなりますが、体内には保菌されているので、解熱後も10日前後は薬を飲み続けなくてはなりません。

医師により処方された薬はきっちり最後まで飲みきってください。

溶連菌感染症の出勤停止期間は?

溶連菌感染症に罹患した場合の、出勤停止に関しての法令等の規定はありません。

抗生物質服用後24時間程度で他人への感染力がなくなることから、発熱、発疹がおさまって体力が回復した時点で出勤して差し支えないでしょう。

溶連菌感染症の予防や対策方法は?

予防方法は?

一般的な予防方法はオーソドックスですが、こまめな手洗いとうがいです。

溶連菌自体は消毒薬に弱いので、アルコール系消毒剤、塩素系漂白剤、イソジン、逆性石鹸などで不活性化(死滅)します。

これらをうまく手洗い、うがいに活用しましょう。

看病する場合は?

子供が罹患して看病する場合はマスクを必ず着用し、接触後は消毒剤を用いた手洗いを忘れないでください。

自分が感染したら?

万一、自分が罹患してしまった場合は家族の二次感染を防止するため、マスクをして安静にします。

ほかの家族との接触はできるだけ控えましょう。

体温調節を管理し、接触したリネン類、食器類は消毒します。

入浴は?

入浴に関しては、熱が下がれば入浴しても差し支えありません。

ただし発疹が出ている場合は体を温めるとかゆみが増すので、ぬるめのお湯に浸かりましょう。

再感染を防ぎましょう

家族にうつるので、家族内に同じような症状があれば受診して検査を受けましょう。

特に子供間はお互いに感染源になるので、同時に薬を飲んで“菌のキャッチボール”をしないように気をつけてくださいね。

的確な予防で対策バッチリ

【関連記事】

●溶連菌感染症の子供の症状と治療方法は?出席停止はいつまで?

大人の溶連菌感染症について症状や潜伏期間、治療方法や予防方法などをお送りしました。

溶連菌感染症について今記事をまとめるとこのようになります。

・通年発症するものの、特に冬の時期に多い。

・風邪の症状と間違えやすい。

・かゆみを伴う細かい発疹、いちご舌が見られたら要注意。

・初期症状後、約2週間経ったら続発症検査のため尿検査を受ける。

・投薬後24時間で感染力がなくなる。

・解熱したら入浴や出勤が可能。

・薬はきっちり最後まで飲みきること。

・感染経路は飛沫感染、経口感染。

・予防はこまめな手洗い・うがい。消毒薬を上手に活用する。

・家族内での菌のキャッチボールに気をつける。

とかく冬のこの季節は、ウイルスや細菌性の病気が流行しやすい時期です。

外出から帰ってきたら、こまめなうがい・手洗いを家族全員で習慣付けるようにしましょう。

また、定期的な体温測定や身体検査をして、わずかな兆候を見逃さないことも肝心です。

どうかこの冬を元気に乗りきってくださいね。