【地蔵盆の意味と時期】由来や行われる内容は?京都以外にもある?

地蔵盆という言葉をご存知でしょうか。

馴染みのない方も多くいるかと思いますが、日本の伝統的な行事の一つなんですよ。

昔から続く行事ですが、よく知らないという方も多いと思います。

そこで今回は、地蔵盆の意味や時期、内容や行われる地域などについてご紹介します。

・地蔵盆は子供のためのお祭り?由来は?

・地蔵盆ではどんなことが行われるの?

・地蔵盆は京都だけ?全国にもある?

地蔵盆の意味は?行われる時期は?

地蔵盆とは、名前の通りお盆の頃にお地蔵さんにお供えをする行事です。

馴染みのある“お地蔵さん”ですが、本来は“地蔵菩薩(じぞうぼさつ)”といいます。

もともと地蔵盆は、この日に参拝するといつも以上のご利益があるといわれていた毎月24日に行われていて、地蔵菩薩(じぞうぼさつ)の縁日と呼ばれていました。

今では8月を特に地蔵盆と呼ぶようになっています。

このように、地蔵盆の時期は地域によって違いはありますが、基本的には8月24日前後に行われます。

しかし、地域の方たちの都合などでこの前後の土日に行われるところも多いようです。

少数派ではありますが、7月24日前後に行われる地域もありますよ。

その地蔵盆には、いつも子供たちを見守ってくれているお地蔵さんに子供の成長した姿を見せるため、掃除や化粧をほどこしたりお供え物をしながら町を巡ります。

いつも見守ってくれている感謝の気持ちや、これからもよろしくお願いしますといった気持ちを込めてお地蔵さんに接していきます。

その後には、お供えしたお菓子などの配布があったり子供たちでゲームや花火が行われます。

地域によって行われることに違いはありますが、お地蔵さんに子供たちの元気な姿を見せるということが目的となっているんですよ。

子供たちにとっては、お菓子がもらえて遊べるたのしい行事と認識されていることでしょう(^^)

地蔵盆は子供のためのお祭り?由来は?

なぜ子供が主役なの?

地蔵盆は子供が主役の行事です。

地蔵盆には、道端に建ててあるお地蔵さんにお花やお菓子をお供えしたり、きれいな前掛けや化粧をほどこします。

これは、普段から子供たちを見守ってくれているお地蔵さんに感謝し、また今後の健やかな成長を願うという気持ちを込めて行うものです。

そのため、お地蔵さんのご加護を特にうけている子供たちが主役といえるでしょう。

地域によっては、行事の主催や運営を子供たちが中心となって行うところもありますよ。

地蔵盆の由来は?

地蔵盆の由来ですがいろいろな説があるといわれていますが、ここでは2つの説をご紹介しますね。

昔、親より先に亡くなった子供たちが三途の川ほとりで石の塔を作りながら家族を懐かしんでいました。

そこにやってきた鬼は、子供たちの作っている石の塔を壊していきました。

その光景を見ていたお地蔵さんは子供たちをかわいそうに思い、自分が親代わりになることを誓いました。

仏法を読み得を与え、成仏できるようにと道を開きました。

このような話があり、それ以降に道端にお地蔵さんを建てて子供たちの幸福を祈るという民間信仰として広がったといわれています。

二つ目の説は、平安時代の公卿で、歌人としても知られている小野篁(おののたかむら)という人のお話です。

小野篁は日中は公卿として朝廷で仕事をしていましたが、夜中になるとエンマ大王の裁判の手伝いをするため地獄に行っていたそうです。

いつものように地獄に向かうと、地獄で苦しむ死者に代わってエンマ大王が自分の身を炎で焼いて苦しむ様子を目の当たりにしました。

小野篁はエンマ大王の優しさを感じ、救済するために供養を行いました。

なぜエンマ大王が地蔵盆の由来に関係あるの?と思いますよね。

しかし、エンマ大王は地蔵菩薩の変わりの姿と考えられていたんです。

地蔵菩薩は仏から、あらゆる人を救済するようにと委ねられていました。

そのため、地獄の王であるエンマ大王の姿の時も苦しむ人を助けていたようです。

このような説がもととなって地蔵盆が始まったといわれています。

地蔵さんが、弱い立場の人たちを最優先に救済していたということからも子供のお祭りとして広がっていった理由の一つなのでしょう。

地蔵盆ではどんなことが行われるの?

前述しましたように、地蔵盆は、子供たちがお地蔵さんに日頃から見守ってもらっていることを感謝し、元気な姿を見せるものです。

道端にあるお地蔵さんに化粧をほどこし掃除をしてきれいにします。

また、お花やお菓子をお供え物をしたり、提灯で明るく華やかにすることで感謝の気持ちを伝えます。

しかし、集まった子供達にとっての地蔵盆の楽しみはこれからなんです。

お地蔵さんをお参りしたご褒美として、お供えされたお菓子の配布があったりゲームや花火などが行われます。

地域によって行事の内容に違いはありますが、子供たちが喜ぶイベントが計画されているようです。

スイカ割りや金魚すくい、ビンゴ大会、福引といった行事に加え、屋台が出る地域もあるなどお祭りのような雰囲気になります。

少子化のため子供たちが集まらないなどの理由で地蔵盆が行われる地域も減ってきているのが現状です。

主役である子供たちは、夏休みの最後にあるこの行事をとても楽しみにします。

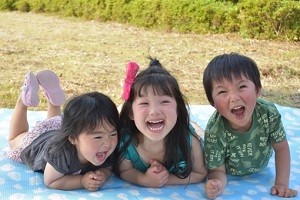

みんなで楽しく笑顔で過ごす姿をお地蔵さんに見せるためにも、ずっと続いてほしい行事ですね。

元気な姿を見せることがお地蔵さんへの一番の恩返しになることでしょう。

こちらの動画を見ると地蔵盆の様子がとてもよく分かりますよ。

やはりお菓子をもらうと子供は嬉しそうですね。

地蔵盆は京都だけ?全国にもある?

地蔵盆と呼ばれる行事が行われているのは、中部・関西地域で特に京都を中心として盛んに行われています。

ですが、長野県長野市や長崎県対馬市などでも伝統的な風習として毎年行われている地域もあります。

ほかにも、宮城県気仙沼市や鹿児島県姶良市などでも行われているんです。

実は全国各地で行われている地蔵盆ですが、それでも認知度はとても低いといえます。

町単位で行われる行事ということもあって、その地域を少し離れると全く知られていなかったりします。

子供たちが主役の地蔵盆がもっと全国的に知られ、こういった行事が行われるようになれば地域交流としても大きな役割を果たしてくれるでしょう。

素敵な伝統はいつまでも受け継がれますように。

【関連記事】

●地蔵盆のお供え。金額相場や袋の種類は?のし紙の書き方は?

●盂蘭盆会の由来。読み方は?なすときゅうりの飾りの意味や期間は?

地蔵盆の意味と時期、由来や行われる内容などについてお送りしました。

特定の地域では夏の楽しい行事として盛んに行われている地蔵盆。

子供たちにとっては、夏休み最後の一大イベントでしょう。

身近でいつも見守ってくれているお地蔵さんに感謝し、これからも安心して過ごせるようにお祈りする行事です。

いつまでもこの伝統的な行事が続くといいですね。