引っ越しスケジュール!荷造りの流れと手続き方法(電気・水道・ガス)

引っ越しとなると、いろいろとやることがありますね。

まず第一にやることはやはり荷造り!これが思った以上に大変だったります。破損したり、紛失したりしないように整理しなくてはなりませんね。

そして、引っ越し先で生活するためには、電気・水道・ガスなどを使えるようにしておく必要があります。

頭の中がごちゃごちゃな状態になりがちですが、やることを明確にしてスケジュールをたて、1つ1つクリアしていきましょう。

今回は、引っ越しの荷造りの手順やライフラインの手続き方法など、引っ越し時に必要な一連の流れについてご紹介します。

大まかに捉えておくだけでも混乱しにくくなるので、一度目を通しておくと楽ですよ。

この記事の目次

まずは全体の流れを把握!引っ越しチェックリスト。

引っ越しの全体の流れは?

引っ越しが決まったら、もちろん荷造りや、引越し業者を決めるのに見積もりなどをとったりしますね。

そのほかにも手続きに必要なことがあります。それは引越し先の新しい住所を決めることです。

新築の家の引っ越しですと、もうすでにわかっているので良いのですが、転勤などの場合新たに家を借りなければなりません。

新しい家が決まるまでは、荷造りやいらないものなどの処分をしていきましょう。そして新しい住所が決まったら手続きなどを行います。

引越手続きチェックリスト

□ 引越しの見積り・引越し日の決定

□ 現在住んでいるところの管理会社・大家さんに退去日を連絡(駐車場を別に借りている場合はそちらにも連絡)

□ 荷造り・不用品などの処分の手配

【引越し前】

□ 固定電話の移転届け

新しい住所が決まるとほかの手続きをするときにも、新しい住所の連絡先が必要になるので、最初に固定電話の移転届をしましょう。その時にインターネットの環境についても相談をしましょう。

連絡先がスマートフォンであれば特に急ぐ必要はありません。ネット回線を早く使用したい場合は、早めに手続きをすると良いでしょう。

□ 電気・水道・ガスの移転届

ライフラインですので忘れずに行いましょう。やり方などは後ほど改めてご案内します。

□ 転出届

住所の変更の手続きです。この届出をしないと転入届や銀行などの住所変更ができません。転出届は14日前から受け付けてくれます。

区役所や市役所に転出届を出したら、そのほかにも国民健康保険や印鑑証明書、福祉関係の手続きなども合わせて行いましょう。

□ 学校の転校手続き

お子様がいらっしゃるご家庭では、学校に転校のむね連絡が必要です。学校で発行してもらう書類など揃えてもらいましょう。

□ 郵便物の転送届

引っ越ししてから1年間は、新しい住所の方に郵便物を無料で転送してもらえるサービスがあります。

郵便局に所定の用紙がありますので、そちらに記入して提出するだけで大丈夫です。その時に現在の住所の記載のある身分証明書の提示を求められることがありますので、用意しておきましょう。

転送届の届け出はネットからでも行うことができます。

【引越し後】

□ 転入届・マイナンバーの変更届

新しい住所に引っ越ししてから14日以内に転入届の手続きをしましょう。

また家族全員のマイナンバーの住所変更、国民健康保険、印鑑証明書の登録、福祉関係の住所変更などをあわせて行いましょう。

□ 運転免許証などの住所変更

運転免許証を始めとしてさまざまな住所変更が必要となります。その時には証明書類として住民票が必要となりますので、転入届を出した時に何通か余分にとっておくようにしましょう。

詳しいことは後ほど詳しくご説明いたします。

引っ越し前にやっておくことは?

手続き以外に引っ越しの前にやっておきたいことがあります。

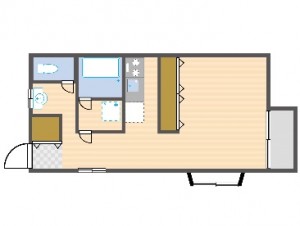

新しい住居での家具の配置表の作成

新しい住居を決めた時に部屋の間取りや大きさなどを図っておきましょう。そして事前に大きな家具などはどこに配置するのか決めておきましょう。

間取り図を書いて新住所への入居当日に玄関先に貼っておくと、引越し業者がその通りに配置をしてくれますのでお互いに意思の疎通が取れてとても便利です。

転居はがきの作成

引っ越ししてからでも良いのでは?と思うかもしれません。ですが引っ越しをして1ヵ月以内に転居はがきは出したいものですね。事前に作成しておくと慌てないで済みます。

書くのは引っ越しをしてから書くと手際よくできるでしょう。

ご挨拶まわりの準備

現在お住まいのところでお世話になった方へのご挨拶まわりと、新住所でのご近所に配るご挨拶回りの品物を用意しておきましょう。

こちらは引っ越しした当日使いますので、引っ越しの荷物に入れず持ち歩くと間違いがないと思います。

引越しの荷造りで準備するものは?

引っ越し作業を行う前に用意するものは、次のとおりです。

量が多ければ多いほど、思った以上にいろいろなものが必要となりますよ。

・ ガムテープ(養生テープと呼ばれる弱粘着テープもあると便利)

・ 緩衝材(エアクッションや新聞紙など)

・ 油性マジック

・ 軍手

・ ビニール袋

・ 紐や輪ゴム

・ カッターやハサミ

・ 工具

・ 布団袋

・ 雑巾

引っ越し業者に依頼する場合は、段ボールや、ガムテープ、ワレモノシールなどはもらえることがほとんどです。

引越しの荷造りにかかる日数は?

荷造りにかかる日数は、人それぞれです。

慣れていれば、一人暮らしであれば2~3日あればできますが、慣れていなければ時間に余裕をもって始めましょう。

目安としては、一人暮らしは5日~1週間、ファミリーは1週間~10日です。当日では間に合わない作業もありますから、全体の作業量を把握しておきましょう。

無計画でやると想像以上にやることが多く大変になるので、計画を立てて効率よく進めていきましょう。

・ 冷蔵庫(前日)

製氷機の氷や水を捨て、冷蔵庫の中を空にして、電源を切る。

冷凍庫の中にたくさんの霜が付いている場合は、何日か前に溶かした方が良いでしょう。その時、溶けた水で床などが濡れないように、周りにタオルを敷いておきましょう。

・ 洗濯機(前日)

傾けて中の水をすべて出し切る。全自動の場合は特に問題ありません。

・ 粗大ごみ

粗大ごみは、計画的に処分しましょう。

地域によっては、引っ越しのゴミは、粗大ごみとは別の回収方法をとっているところもあります。

引っ越しの荷造りのやり方は?

不用品の処分

まずは、不用品の処分です。

大物の処分には時間がかかることもありますから、まずは処分するものやリサイクルに出すものの見極めをしましょう。

食品の持ち運びも最低限にしたいものです。特に生ものは傷みやすいので、事前に料理にして消費するか、それが無理なら人にあげるか処分しましょう。

それと、特に調味料で、油や醤油はビニールに入れて運ぶようにします。漏れているとあっちこっちに染みが付いて大変なことになりかねませんので注意しましょう。

普段使わないものを梱包する

梱包は、普段使わないものから始めます。たとえば、季節外れの服、思い出の品、使っていない布団、本、雑貨、すぐに使わないキッチン用品などですね。

普段開けない押し入れなどがあれば、そこから始めます。梱包したら、必ずダンボールに中身を記入します。

普段使っているものを梱包する

引っ越し直前には、普段使っているものも梱包しなければなりません。

その時に、引っ越し先ですぐに使うものだけを一緒にまとめた箱をいくつか作りましょう(1つでもOK)。

すぐ使うものというのは、たとえば、着替え、洗面用具(歯ブラシセット・お風呂グッズなど)、タオル、トイレットペーパー、工具、ゴミ袋、雑巾など掃除用品です。

これさえあれば荷解きをしなくても引っ越し先で一晩過ごせる!、というようにしておくといいでしょう。

貴重品など

貴重品(お財布・鍵・貴金属類)は、箱詰めせずに身につけましょう(目の届く範囲に持っておく)。

転出届・印鑑・健康保険証・年金手帳・子供の転校に必要な資料などの、引っ越し先ですぐに使う書類や、認印、筆記用具なども一緒に携帯します。

引っ越し先で挨拶をするときの手土産も、別に用意しておいた方がいいでしょう。また、業者に払う、引っ越し代金や心付けなども手荷物に一緒にしておくと良いですね。

ですので、少し大きめのバッグやリュックなどがあると便利ですよ。

効果的な荷造り方法は?

重い物は小さい箱へ

ダンボール箱には、いろいろなサイズがありますね。

本など重たいものは小さい箱に、衣類など軽いものは大きな箱に詰めるのが基本です。

プロに運搬を頼む場合は、多少重たい箱でも運んでもらえますが、個人で運搬する場合は、特に梱包後の箱の重さに気をつけないと運べなくなりますので気をつけましょう。

無茶して詰め込んで、やっぱり重くて、ガムテープを剥がして取り出すのは二度手間になるので、無茶はしないようにしましょうね。

引っ越し先の収納に合わせる

箱詰めの時は、引っ越し先で使う場所ごとに分けて詰めます。

箱には、箱の中身だけでなく、「台所」「和室」など、引っ越し先の部屋の名前を記入します。運搬時に、必要な部屋へ運んでもらえるだけでも、荷解きがラクになりますよ。

もしも可能なら、引っ越し先で収納する棚や引き出しごとに分けると、荷解きがさらにラクです。箱に「台所の食器棚の○段目~○段目」というように記入しておけばOKです。

文房具などは、引き出しごとにビニール袋に入れてから、箱詰めしてもいいですね。

ワレモノは緩衝材を

ワレモノは、緩衝材を使いましょう。

業者によっては、緩衝材なしで食器を詰めることができる収納箱など、便利なものがレンタルできる場合もあります。

割れると危険ですし、もったいないですし、処分する手間もかかります。割れそうなものはひと手間かけることを惜しまず、慎重に梱包しましょう。

『効果的な荷造り方法!』

ケーブル類は本体と一緒に

ときどき、ケーブル類をまとめて梱包する人がいます。でも、どのケーブルがどの家電のものか分からなくなりますよね。

ケーブル類は、何のケーブルなのか分かるようにしておきましょう。本体に、ケーブルを養生テープで貼り付けてから、梱包する方法もあります。

設置の時に戸惑わないように、本体の差し込み口とケーブルに目印をつけておいてもいいですね。

荷造りを簡単にするコツは“捨てること”!

荷物が少なければ、梱包作業はラクですよね。ですから、引っ越しを機会に、不用品は捨てましょう。

とはいえ、大物は処分にも時間がかかります。

不用品に気付くためにも、梱包作業は、普段開けていない収納場所や、使っていないものから取りかかりましょう。

思い切って捨てると、引っ越しも格段に楽になりますよ。

電気・水道・ガスの手続き方法は?

それでは次にライフラインの手続きについてご説明します。

電気の手続きは?

電話やインターネットで、現在住んでいるところの電気の停止日を連絡しましょう。その際には電気の検針票など手元に用意しておくようにしましょう。

引越し当日に係員の方が来て、電気の検針や引越し当日分までの使用分の支払いなどについて説明などがあります。

また新しい住所の電気の使用日などについても聞かれることがありますので、伝えておくようにしましょう。新住所での電気の使用は立ち会いはいりません。

水道の手続きは?

電話やインターネットで、現在住んでいるところの水道の停止日を連絡しましょう。その際には水道の検針票など手元の用意しておくようにしましょう。

遅くとも4日前までには連絡しましょう。引っ越し完了後、水道局の方が水道の元栓を閉めてくれます。

新住所の方では水道の立ち会い入りません。水道メーターのところに使用書類がついているので、そちらに記入するだけでOKです。

ガスの手続きは?

電話やインターネットで、現在住んでいるところのガスの停止日を連絡しましょう。

ガスについては、新住所でガスの元栓を開けるのに立ち会いが必要となります。そのため引っ越し時期などは特に混み合いますので、早めに連絡を入れるようにしましょう。

現在住んでいるところのガスを閉める時には、立ち会いが必要ありません。

固定電話のセッティング

新しく住む場所によっては、インターネットの環境が整っておらずに工事を行うことがあります。

この場合は立ち会いが必要となりますので、早めに日程の調整をするようにしましょう。

忘れずにやっておこう!各種手続き

引っ越しが終わってすることが住所変更。人によってはかなりの数の住所変更が必要となってきます。

・ 運転免許証

まず運転免許証の住所変更をしましょう。運転免許証はほかの住所変更をする時に身分証明書として使いますので、早めの変更をすると良いでしょう。

・ 車庫証明

車をお持ちの方は車庫証明の住所変更をしなくてはなりません。手続きは引っ越しをしてから15日以内に行い、申請書類は警察署においてあります。必要書類を整えて手続きは警察署で行います。

申請した後にすぐ発行されないので、後日また取りに行く必要があります(各都道府県によって変わることがありますので確認をしてみましょう)。

・ 車検証

手続きは引っ越しをしてから15日以内に行い、各都道府県の陸運局に届け出が必要となります。その際に上記で説明した車庫証明が必要となりますので早めの手続きが必要となります。

申請書類等は陸運局にありますので、必要書類持参の上手続きをしましょう。

・ 銀行

新規に口座を作る場合や住所変更などには、新しい住所の記載のある身分証明書が必要となります。

本人が手続きをしないといけないので、ご主人様名義の口座を作ったり住所変更をする時は、必ずご本人が手続きに行くようにしましょう。

・ クレジットカード

住所変更の手続をする時には電話かインターネットで行います。そして後日、新しい住所記載の身分証明書のコピーなどの提出が必要ですので準備しておきましょう。

・ NHK

電話やインターネットで住所変更の手続ができます。その際に新しい口座からの引き落としに変更することなども合せてできますので、事前に準備をしておきましょう。

引っ越しで忘れがちなものは?

【関連記事】

●引っ越し【不用品・粗大ごみ】処分方法は?引き取りや買取は?

●引越しで東京電力の解約や手続き方法は?電話が繋がらない時は?

●引っ越しで水道使用開始の手続き方法。当日でも平気?立会は?

●引越しでガスの解約(閉栓)手続きの方法は?忘れた時や立会は?

●引越しの転出届や転入届はいつから?必要書類や忘れた場合は?

引越しの荷造りの手順やライフラインの手続き方法などをお送りしました。

荷造りは、普段使わないものから始めるといいことが分かりましたね。

意外と、梱包を忘れるものとしては、カーテン、照明、壁の絵やポスターなどがあります。逆に、当日履く靴を梱包してしまう人も多いとのこと^ ^;

荷造り、ライフラインの手続きなど、わずかな期間でやらなければいけないことがたくさんありますが、落ち着いて一つ一つ片付けていきましょう。

引っ越しの時にこちらの記事がお役に立てれば幸いです。

快適な新生活を送ってくださいね♪